¿Dónde están la tumba y la momia?

La historia de los restos del rey macedonio y el monumento destinado a contenerlos, el Soma, está envuelta en misterio. En la aventura de la búsqueda, digna de Indiana Jones, han figurado arqueólogos, locos y visionarios. Octavio Augusto le rompió accidentalmente la nariz a la momia al besarla en su tumba en Alejandría.

De Babilonia a Alejandría, pasando por Macedonia, Menfis y Siwa, Nicholas J. Saunders persigue en un libro los testimonios y las leyendas sobre el cuerpo y el sepulcro perdidos de Alejandro Magno. Viaje a uno de los grandes enigmas de la arqueología.

Dónde está Alejandro? ¿Bajo la cripta de la mezquita de Nabi Daniel en Alejandría? ¿Oculto entre las millares de momias doradas del oasis de Bahariya? ¿Desmenuzado en mil reliquias y amuletos de la tardoantigüedad? Se ignora el paradero del cuerpo y la tumba del que fuera el mayor conquistador del mundo. Desde que murió y fue embalsamado en Babilonia en el 323 antes de Cristo hasta que en 2002 un extravagante experto aeroespacial, Andrew Chugg, propuso que Alejandro yacía bajo el altar mayor de la basílica de San Marcos en Venecia (¡!), pasando por 1995, cuando la dudosa arqueóloga griega Liana Souvaltzi anunciara el hallazgo de su sepulcro en el oasis de Siwa -no era verdad: fue una de las grandes decepciones de la arqueología-, la historia de los restos del rey macedonio y el monumento destinado a contenerlos, el Soma, está envuelta en maravilla, misterio y leyenda. Incluso Hamlet especuló sobre el tema.

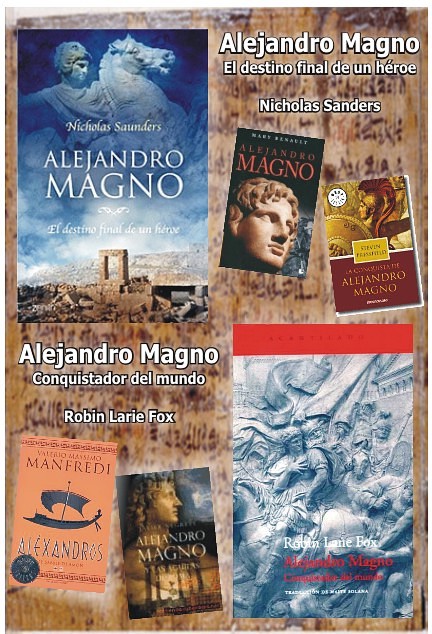

Ahora, un libro, Alejandro Magno. El destino final de un héroe, de Nicholas J. Saunders, profesor de antropología del University College de Londres (Zenith/Planeta), documenta por primera vez todas las teorías y búsquedas del emplazamiento de la tumba del personaje y de sus restos -los considera el verdadero "grial" de la arqueología-, componiendo un recorrido por la historia, el mito y la geografía realmente apasionante.

En la aventura de la búsqueda, digna de Indiana Jones, han figurado arqueólogos notables, incluso Schliemann, el descubridor de Troya (al que no le dieron permiso para excavar bajo la mezquita de Nabi Daniel), y Howard Carter, el que halló la tumba de Tutankamón, que presumió ante Farouk de que sabía el paradero de la del rey macedonio. Y también, en gran cantidad, impostores, visionarios y locos pintorescos ("los tontos de Alejandro"). Entre estos últimos, el camarero griego Stelios Koumatsos, que a lo largo de treinta años, desde 1950, se las apañó para excavar por toda Alejandría, a menudo clandestinamente, y dijo haber entrevisto en un pasadizo subterráneo, por un agujero, un ataúd de cristal con el nombre de Alejandro. Emulaba así a ilustres y no menos estrafalarios predecesores como Alexéi Ramonsky, funcionario de la Embajada rusa de Alejandría, que aseguró en 1898 haberse topado en las bóvedas bajo la mezquita de Nabi Daniel con un bloque de alabastro negro que aguantaba una polvorienta urna de cristal dentro de la que había una figura momificada sentada en un trono. En 1979 se registró incluso una expedición de videntes a Alejandría en busca del paradero de Alejandro.

De hecho, lo que se sabe históricamente sobre el cuerpo de Alejandro es que tras su momificación en Babilonia fue enviado en un gran carro ceremonial hacia Macedonia. En el camino el regio cargamento fue interceptado por Ptolomeo, uno de sus generales, que se había apropiado de Egipto, y llevado al país del Nilo como un valioso instrumento simbólico de legitimación. Ptolomeo, recapitula Saunders, instaló el cuerpo en Menfis mientras le preparaba una tumba a su altura en Alejandría, la gran capital que debía potenciar Alejandro con su presencia post mortem. De la morada funeraria que Alejandro tuvo en Menfis, durante unos veinte años, no se sabe absolutamente nada. Así que ahí hay un primer enigma arqueológico: es posible que estuviera en el área de Saqqara, quizá en conexión con el Serapeum. El momento exacto del traslado del cuerpo de Alejandro a Alejandría en su sarcófago de oro no está claro. Saunders especula con que pudo haber sido el hijo y sucesor de Ptolomeo, Filadelfo, quien se encargara de ello. En el 274 antes de Cristo, Alejandro ya estaba en Alejandría. Su estancia allí duraría siglos, casi toda la antigüedad, y lo más seguro es que el rey (o lo que quede de él) siga aún en la ciudad. Pero parece ser que no estuvo siempre en el mismo lugar de la metrópolis. Saunders apunta que hubo otro traslado urbano, desde una primera tumba, solitaria, a otra más monumental que estaría en conexión con las de los reyes de la dinastía ptolemaica que se enterrarían en la misma área del mausoleo de Alejandro. El historiador Estrabón, que visitó la ciudad en el 30 antes de Cristo, señala que el Soma, "que tiene un recinto donde están las tumbas de los reyes y la de Alejandro", estaba en el distrito de los Palacios reales, al norte de la ciudad. "Ésta era", apunta Saunders, "la segunda y la más famosa de las tumbas de Alejandro Magno en Alejandría".

Hoy esa zona corresponde al promontorio Silsileh, pero una parte del área antigua quedó bajo el agua con la elevación del nivel del mar y otra fue arrasada en el siglo XIX al construirse el malecón, la Corniche alejandrina. Ni de la primera tumba ni del gran mausoleo definitivo de Alejandro, que debió ser espectacular, se ha encontrado -aquí hemos de añadir un esperanzado "aún"- ningún resto. Tampoco ha quedado, y esto es muy extraño, representación alguna. Así que, aunque Saunders rastrea cómo pudo ser la tumba, la verdad es que no tenemos ni idea de su aspecto, todo son especulaciones.

La tumba de Alejandro fue uno de los lugares más célebres de la antigüedad, un punto caliente del turismo grecorromano, y, entre el 300 antes de Cristo y el 400 de nuestra era, la visitaron todos los famosos de la época. Sabemos que entre ellos se contaron Julio César y Octavio Augusto, que le colocó una corona de oro a la momia del conquistador -y le rompió la nariz accidentalmente al besarla: siempre se pone uno nervioso al besar a una momia-. El rey por lo visto ya no descansaba en su sarcófago original de oro, sustituido por Ptolomeo X por otro más baratito de alabastro o cristal de roca. Tampoco poseía sus ornamentos áureos, de los que lo había despojado Cleopatra para reclutar más tropas tras la derrota de Actium. Visitantes posteriores fueron Calígula, que le quitó la coraza a Alejandro y seguramente a Adriano. Septimio Severo hizo cerrar a inicios del siglo III la tumba, que por entonces parece que estaba en conexión con algunos rituales secretos preocupantes.

Las luchas entre paganos y cristianos que devastaron Alejandría entierran definitivamente el Soma en la oscuridad del olvido y la rumorología. Saunders ofrece la muy sugerente teoría de que la tumba de Jesucristo en Jerusalén, hallada en el siglo IV, fue un oportuno contrapeso a la de Alejandro, símbolo del paganismo.

Restos de cualquiera de las tumbas de Alejandro, incluida la más importante, el Soma, perdida en el palimsesto que es Alejandría, pueden aparecer cualquier día. No hay que hacerse muchas ilusiones acerca de su estado. La momia, más frágil, lo tiene aún peor. Puede haber sido escondida por paganos en algún lugar secreto o haber sido destruida en cualquiera de las violentas vicisitudes -humanas y geográficas- de Alejandría . Saunders propone que pudo tener un final digno del cosmopolita Alejandro: troceada y convertida en millares de amuletos desperdigados por todo el ancho mundo que una vez el joven y heroico macedonio conquistó.

Fuente: Jacinto Antón / El País.com, 16 de febrero de 2008

-

Las guerras de Alejandro

Robin Lane Fox, autor del éxito El mundo clásico, ofrece en la monumental Alejandro Magno una sensacional aproximación a la figura del conquistador. Para el historiador, el rey de Macedonia es un personaje fascinante que representa el encanto de la juventud y la gloria.

Alejandro Magno: el solo nombre lo deja a uno boquiabierto, con la mirada soñadora perdida en un horizonte infinito de grandeza, pasión y misterio. "Alejandro tenía magia, la magia de la juventud, fue un hombre de ambiciones apasionadas y no creía que nada fuera imposible", afirma Robin Lane Fox (Eton, 1946), que desborda un arrebatado y contagioso entusiasmo al hablar del personaje. El autor de Alejandro Magno. Conquistador del mundo (Acantilado), un monumental ensayo de 800 páginas devenido un clásico y que se lee compulsivamente, entre el chasquido de bronce de las sarisas, el silbido de angustia de los elefantes mutilados en el Hidaspes y el "¡Alalalalai!" de la caballería macedonia en Isos, es un historiador muy poco al uso: capaz de emocionar profundamente, dotado de un enorme sentido del humor y una calidad literaria extraordinaria. "Alejandro es mi vida", confiesa. Dice Lane Fox que el gran Alejandro nunca se aburrió ni hizo jamás nada aburrido. Leyéndolo y escuchándolo a él así parece. "La historia no es verdad sólo cuando resulta aburrida", recalca.

"Era joven, vital, conquistador del mundo, podía acostarse con quien quisiera, y lo hacía. Amó a ambos sexos"

PREGUNTA. ¿Era de verdad tan valiente Alejandro, corría tantos riesgos?

RESPUESTA. Sí. Lo prueba el hecho de que sufrió muchas heridas. Esa actitud, ese valor, era crucial para sus éxitos. Alejandro siempre se pone frente al peligro. No tenía miedo.

P. Pero ¿se puede dirigir una batalla desde en medio de la misma, en pleno fragor, luchando al mismo tiempo?

R. Alejandro basaba su estrategia en movimientos rápidos, creaba un punto débil en el enemigo, un lugar de fractura y concentraba todo el ataque ahí. Empezaba con un despliegue digno del ajedrez, que mostraba y abría esa debilidad del rival. Y entonces se lanzaba liderando el ataque.

P. Entonces no podía revisar el plan...

R. No, era todo o nada. No había medias tintas. Es cierto que, recuérdelo, contaba con unas tropas enormemente profesionales y muy buenos oficiales, conducía el ejército creado, adiestrado y testado por su padre Filipo.

P. Pero él podía morir en cualquier momento.

R. Desde luego. Fue muy afortunado. Pero en la India, en el Punjab, en las murallas de Multan...

P. ¿La misma Multan Sikh del asalto británico en 1849 tras el asesinato de Agnew y Anderson y su puñado de gurkas?

R. Exacto, Alejandro, en su momento, también sitió la ciudad, una fortaleza temible. Impaciente por el lento progreso de sus hombres, tomó una de las escaleras de asalto y trepó él mismo a las almenas, seguido por uno de sus veteranos que embrazaba el supuesto escudo sagrado de Aquiles, cogido por el rey en el templo de Troya. El caso es que la escalera se rompió, dejando al heroico pero irresponsable Alejandro aislado en lo alto de la muralla y casi solo en el ataque. Repartió tajos a diestro y siniestro, pero un arquero le clavó una flecha de un metro en el pecho. Imagínese la escena. Se salvó porque finalmente sus tropas pudieron reunirse con él, pero la herida fue muy grave, posiblemente le perforó un pulmón y dejó a Alejandro casi lisiado. En fin, ése era él, energía, impulso, coraje inconsciente... Si puedes ser así, ¡qué ejemplo para tus soldados! Eso explica la devoción que despertaba, única. Sus hombres lo veneraban y lo seguían a todas partes. Es cierto que no es el hombre al que confiarías tus ahorros: ¡demasiado arriesgado!, aunque podría hacerte rico...

P. Pierre Briant, el eminente orientalista especialista en el mundo persa, me dijo en una conversación que en realidad Alejandro luchaba muy protegido, que se arriesgaba poco, vamos.

R. Bah, Briant es francés. Las heridas y la naturaleza de Alejandro dicen lo contrario. ¡Briant debería haberlo visto aquel día en las murallas de la fortaleza india! Filipo era igual. Filipo está poco valorado, pero él fue el que creó el ejército que usó Alejandro, era un gran militar. Filipo y Octavio Augusto son los dos grandes organizadores del mundo antiguo.

P. Hablando de Filipo, conoció usted al gran Manolis Andronikos, el arqueólogo que descubrió la tumba del padre de Alejandro, uno de los grandes hallazgos del siglo XX. Era un hombre extraordinario.

R. Sí, estuve en 1977 con él, en Vergina, la antigua Aigai capital del reino macedónico, el mismo año del descubrimiento. ¿Ha estado allí?

P. Sí, con Valerio Manfredi, que se puso a declamar trozos de su novela Alexandros en el preciso lugar donde asesinaron a Filipo, en el teatro.

R. Vaya. Recordará la cabecita de marfil del lecho hallado en la tumba y que representa a Alejandro. Todo el ajuar funerario es asombroso. El larnax de oro con las cenizas, la coraza, las canilleras de bronce, la aljaba.

P. Se puso en duda el hallazgo.

R. Desde Estados Unidos, sobre todo, se atacó a los arqueólogos griegos y se dijo que la tumba no era la de Filipo sino la del medio hermano retrasado de Alejandro, Arrideo, hijo de Filipo y una amante tesalia, quizá una bailarina. Siempre es sano cuestionar las cosas, pero la tumba es sin duda la de Filipo.

P. Dice la tradición que Alejandro olía bien. Eso siempre me ha fascinado.

R. Se dice que desprendía un olor dulce. Pero ha de entender que no se trata de un rasgo personal, de hábitos de higiene, era algo divino, un símbolo de divinidad. Supongo que, en realidad, en batalla debía oler fatal.

P. Parece que era muy guapo.

R. ¿Guapo? En las imágenes lo es. Podemos creerlo o no. Era bajo. Quizá tenía grandes ojos o los exageraría. Las mujeres lo amaban, y algunos hombres. Pero ¿no nos amarían igualmente a usted y a mí de ser nosotros también reyes poderosos?

P. Se le ha calificado de "el James Dean de la antigüedad", ¿qué le parece?

R. Tiene gracia, ¿y por qué no el Douglas Fairbanks? Algo de estrella tenía, se anticipó a Hollywood, pero Alejandro no era un actor, era un rey.

P. ¿Cómo cree que murió?

R. Eso es un problema. En Alejandro nada es sencillo, ni su final. Desde que cayó enfermo hasta que murió transcurrieron dos semanas. Lo que parece un claro indicio de que no fue envenenado: hubiera sido muy arriesgado darle algo que no le matara rápidamente. La hipótesis del asesinato sirvió a los que aspiraban a sucederle para acusarse unos a otros.

P. Se ha propuesto que pudo morir de malaria.

R. ¿Una sola persona de todo el ejército? Habría habido más casos. Y el patrón de la enfermedad no coincide.

P. ¿La bebida, entonces? Parece que era un gran bebedor.

P. Desde luego no cuando dirigía su ejército. Una tradición achaca la muerte de Alejandro a sus vicios. Nunca he estado de acuerdo. Mi opinión es que murió por causas naturales. Alejandro era seguramente un hombre devastado por los esfuerzos. Había sufrido nueve heridas en diferentes partes del cuerpo. La verdad es que no podemos saber a ciencia cierta qué pasó. En el libro he tratado de barajar todas las hipótesis.

P. La tumba, el cuerpo, ¿dónde cree que están?

R. Era un gran mausoleo, en el área pública de Alejandría. Fue muy visitado en la antigüedad. Pero ha desaparecido. Quizá sigue ahí, bajo la ciudad moderna o en la vieja zona de los palacios que ha cubierto el agua. ¿Y dónde está, por cierto, la tumba de Hefestión, su amante? Se la concibió como uno de los monumentos más asombrosos del mundo antiguo. El monumento más grande jamás levantado para un novio.

P. Sorprende en Alejandro el equilibrio entre vehemencia y cálculo político.

R. Alejandro es impetuoso, ésa es su naturaleza, pero es además muy inteligente. Es rápido en captar las situaciones: su forma de tratar a la familia de Darío, a los sacerdotes egipcios, su gesto de restaurar monumentos, la magnanimidad que muestra con el enemigo que se rinde... hay en todo ello generosidad, sin duda, pero también mucha inteligencia, mucho arte del poder. Lo que hizo de incorporar iranios a la Administración del imperio, su idea de crear un imperio de los mejores sin tener en cuenta su procedencia, fue muy inusual, y muy inteligente. También es un conquistador, claro, pero es un error verlo sólo como el hombre de riesgo, el aventurero.

P. Venga, hablemos de su vida sexual.

R. A algunos historiadores les gustaría que sólo hubiera amado a hombres, chicos y eunucos. Pero amó a ambos sexos. Se enamoró de Roxana y de Hefestión. Tuvo amantes apasionados, dos esposas persas más y durmió con una reina india. ¡Afortunado mortal! También se dice que se acostó con una amazona, pero dejemos eso en el terreno de la leyenda.

P. Entonces, lo de Alejandro como icono gay...

R. La realidad es más poliédrica. Era joven, vital, conquistador del mundo: podía acostarse con quien quisiera, y lo hacía. Es cierto que Hefestión fue probablemente la relación verdadera más importante de su vida.

P. ¿Se recreaba a sí mismo Alejandro, se modelaba literariamente?

R. La gente lo hace. La gente cambia su vida y la modela por la literatura. Él eligió el ideal de un héroe homérico. En Troya, Alejandro hizo esperar al ejército para rendir tributo a sus modelos. Corrió desnudo hasta el sepulcro de Aquiles. El acto de un romántico. No era sólo propaganda. El macedonio era un reino homérico, en el que todas esas historias estaban muy vivas. Macedonia no era Atenas.

P. ¿Qué plan tenía? De haber podido, ¿hasta dónde hubiera ido?

R. Lo quería todo. Quiere ir hasta los confines del mundo. Explorar y conquistar hasta las cuatro esquinas del mundo. Va al Este pensando que el fin del mundo está en la India. Su siguiente paso era, obviamente, el Oeste. Pero su geografía era muy mala. En la India pensaba que estaba cerca de Egipto, y confundió el Hindu Kush con el Cáucaso de Prometeo.

P. Conquistarlo todo, pero ¿por qué?

R. Porque era glorioso. Por eso se da el nombre a las ciudades -él a sus más de veinte Alejandrías-. Por ser inmortal.

P. Había leído mucho a Homero.

R. Lo leyó demasiado literalmente.

P. ¿Quería morir joven, había una búsqueda irracional de eso?

R. No. La gloria era más importante que la vida, pero no, no hay una pulsión de muerte en Alejandro si se refiere a eso. Tenía muchos planes. No pararía.

P. No dejó precisamente las cosas bien atadas. Eso que dicen que contestó en el lecho de muerte cuando le preguntaron a quién le dejaba el reino: "Al más fuerte"...

R. Eso son leyendas, Alejandro seguramente murió sin poder hablar. No creo que pensara mucho en su sucesión. Era muy joven. Dudo que imaginara que le fuera a pasar algo. Ése es un rasgo típico de la juventud.

P. ¿No cree que hay algo irreductible en Alejandro, algo inexplicable?

R. Es posible. Pero tuvo suerte, y tres cosas que contaban mucho: ejército, oportunidad y ambición.

P. Su colega Bosworth, en su libro Alexander and the East

(Clarendon Press, 1996), pone el acento en el horror de las campañas de Alejandro y lo describe como un verdadero genocida. Dice que tenía "una estremecedora eficiencia en la matanza".

R. A Bosworth no le gusta Alejandro. Alejandro no buscaba la masacre. No era un déspota al uso corrompido por sus grandes conquistas. Si te rendías había honor. Sólo se mostró implacable con los que se obstinaron en resistírsele, los que cuestionaban su grandeza.

P. Un guerrero, un conquistador belicista, eso juega hoy contra él.

R. No nos gusta la conquista, los muertos; pero en el mundo de Alejandro la conquista era gloria. En mi libro hago una reinterpretación de Alejandro desde el punto de vista de su propia moralidad. No desde nuestro punto de vista moderno vegetariano y pacifista. Su identidad homérica, su identificación con Aquiles, no era irrelevante. Compartía esos valores heroicos. No tiene sentido criticar a Alejandro en relación con unos valores morales que, simplemente, entonces no existían. Hay que ver el mundo con sus ojos. Durante años estuvo de moda escribir viendo a Alejandro pequeño y no grande -¡Alejandro el Mínimo: qué error, qué estafa!-, y su imperio como un reino de terror. Pero Alejandro no era Stalin ni Hitler. Los años cincuenta proyectaron en Alejandro sus propios temores. Pero, si lees esos libros de entonces, te preguntas, ¿por qué la gente seguía a Alejandro? ¿Cómo alguien se sentiría fascinado por ese tipo? Por eso escribí mi libro, para explicarlo. Alejandro era un genio, un hombre extraordinario, como sabían todos en su tiempo. Me reprocharon que mi punto de vista era el de un inglés nostálgico del Imperio Británico. Están ciegos, no ven que Alejandro no es un imperialista ni un colonialista. Las interpretaciones cambian pero la antigüedad no, y no debemos traicionarla.

P. Usted es un caso único entre los historiadores de Alejandro: ha podido luchar bajo su mando, entre sus filas. ¡Eso es empirismo!

R. Hice de asesor de la película de Oliver Stone y durante el rodaje en Marruecos, en 2004, me dejó hacer de extra como soldado de caballería macedonio en la escena de la batalla de Gaugamela. Todos, menos yo, eran expertos jinetes, la mayoría españoles -aunque en realidad Alejandro no tuvo, claro, caballería hispánica, al revés que César, al que los compatriotas de usted le dieron grandes éxitos-. Cargué como uno más, con casco y lanza en mano. Una experiencia maravillosa, impagable para un historiador que difícilmente puede experimentar sobre el terreno el movimiento de masas militares. Mi caballo, por cierto, se llamaba Gladiador.

P. ¿Y qué tal los persas, estaban a la altura?

R. Eran figurantes franceses, así que era fácil matarlos.

P. ¿Qué le pareció la película?, aparte de su escena.

R. Oliver Stone admiraba mi libro pero tenía ideas propias. Se basó sólo en parte en mi Alejandro Magno. Hay cosas muy interesantes, te permite entender cómo eran las batallas antiguas, la escala. Eran ejércitos enormes, como no se volvieron a ver hasta la edad moderna. Yo me encontré cuestionándome asuntos de logística en los que usualmente no caes: ¿cómo alimentaban a toda esa gente?

P. Alejandro ha sido carne de novela histórica. ¿Qué opina del género y de cómo lo ha tratado?

R. El pasado siempre es más sorprendente que la imaginación del novelista. Ellos están muy anclados en su propio mundo y se toman a menudo excesivas licencias: ¡que las cosas pasaran hace sesenta generaciones no significa que no haya que respetar los hechos! Hablamos demasiado de la corrección política y poco de la corrección cronológica. Se viola demasiado a menudo el pasado.

P. ¿Hay alguna otra figura comparable a Alejandro?

R. ¿En la antigüedad? Se ha sugerido que Aníbal. La comparación con Julio César es interesante, pero éste no tenía la misma fuerza sobre el ejército, no era un rey. Después de la antigüedad... No. Alejandro era tan especial, tan capaz. Tenía un ojo geométrico, estupendo para el terreno, para dilucidar la forma de moverse y luchar en él. Para mí es el mejor, ¡sin duda!

Fuente: Jacinto Antón / El País.com, 16 de febrero de 2008

-

Más allá del Hindu Kush

La conquista de Afganistán por Alejandro, marcada por la brutalidad, dejó una huella que se prolongó durante siglos y cuyo símbolo es la ciudad perdida de Aï Khanum. Aún hay esperanza de que hayan sobrevivido restos de ella.

Los arqueólogos se empeñan en que su labor es una ciencia lenta, basada en el estudio, la paciencia y el polvo. Sin embargo, hay momentos únicos, instantes en los que una inscripción o un muro abatido cambian la Historia. En el norte de Afganistán, tras 40 años de búsqueda por parte de un grupo de investigadores franceses, se produjo uno de esos giros copernicanos, tal vez menos espectacular que el "veo cosas maravillosas" de Carter, pero fundamental para nuestra percepción de la antigüedad. La aparición de una inscripción griega en la ciudad perdida de Aï Khanum, situada en la frontera afgana con la URSS (con Tayikistán en la actualidad), confirmó que los colonos que se establecieron más allá del Hindu Kush tras la conquista de Alejandro Magno permanecieron allí durante siglos e impulsaron una esplendorosa civilización helenística.

"Los invasores macedonios no querían borrar a los habitantes nativos. Las campañas en Bactria y Sogdiana no pueden ser ignoradas. Hay muchas lecciones que aprender del pasado", afirma el historiador Frank L. Holt

"Cuando más lejos se deja a un hombre de su hogar, con más tenacidad se apega a todo lo que un día significó para él. En Afganistán, donde el río Kokcha fluye desde las montañas y las minas azules de Badajshán para incorporarse al curso superior del Oxo (Amu Daria en la actualidad), desde donde se avista el corredor que atraviesa los Pamires en dirección a China, la enorme ciudad griega de Aï Khanum empezó a salir a la luz en la década de los sesenta", escribe Robin Lane Fox en su biografía Alejandro Magno. Conquistador del mundo. "A unos cinco mil kilómetros de distancia del Egeo había ciudadanos griegos, macedonios y tracios que disfrutaban de los templos, los gimnasios y las palestras exactamente como si estuvieran en una ciudad de la Grecia peninsular", prosigue el historiador.

Afganistán fue la tierra en la que Alejandro Magno se casó con Roxana, una princesa bactriana, y fue el lugar en el que recibió una herida de la que nunca logró curarse totalmente. Su huella fue profunda a lo largo de los siglos, como pudieron testimoniar aquellos dos aventureros locos, Daniel Dravot y Peachy Carnehan, a los que primero Rudyard Kipling y luego John Huston enviaron en El hombre que quiso ser rey a ser monarcas de Kafiristán donde se toparon con la marca indeleble de Alejandro, Sikander (la traducción persa de su nombre) en aquellos remotos espacios. Atravesar Afganistán en su camino hacia la India, cruzando las montañas del Hindu Kush, fue una hazaña militar increíble, pero también brutal. "Fue una campaña que en algunos momentos podemos calificar de genocida, aunque no en el concepto moderno del término. Alejandro destruyó pueblos y ciudades, pero los invasores macedonios no querían borrar a los habitantes nativos", señala desde Tejas el historiador Frank L. Holt, profesor en la Universidad de Huston y autor de Into the land of bones. Alexander in Afghanistan (En la tierra de los huesos. Alejandro en Afganistán). La campaña duró dos años, entre el 329 y el 327 antes de Cristo, y se desarrolló en Bactria y Sogdiana, actualmente Afganistán y Uzbekistán.

La aventura de un ejército, el más potente del mundo, que se sumerge en Afganistán para tratar de acabar con un enemigo duro como una roca, fanático y escurridizo, no suena en estos tiempos tan remota. "Las campañas de Alejandro en Bactria y Sogdiana no pueden ser ignoradas. Hay muchas lecciones que aprender del pasado. De hecho, mi libro se estudia en la Academia Militar de Afganistán", explica Holt.

En La campaña afgana, que acaba de editar Militaria, Steven Pressfield novela aquella guerra brutal, durante la que se degollaron pueblos enteros, en un relato lleno de detalles sobre el funcionamiento de aquella fabulosa y despiadada máquina militar que alcanzó los confines del mundo. Uno de los momentos más emotivos del libro no es militar, sino cuando Pressfield describe la edificación de una de las muchas Alejandrías o Iskandariyas que el conquistador dejó esparcidas a lo largo de su gigantesco imperio. "Alejandro hace pública la llamada y no sólo para albañiles, carpinteros y carreteros, a quienes prometió trabajo por un salario insólito en estos reinos, sino también para colonos y pioneros. A estos últimos les prometió tierras y pastos, derechos de paso, garantías de exclusividad para comercio e intercambio. En cuestión de días, el sitio de la construcción queda desbordado por todos los hombres sanos de las tribus de la región y la mitad de las mujeres respetables, que sirven como cocineras, alfayates, lavanderas, enfermeras, buhoneras, costureras. El plan de nuestro rey funciona. Lo que hace unos días fuera el lugar de la espantosa masacre del valle se ha convertido en una floreciente ciudad en crecimiento", relata Pressfield, guionista de Hollywood, reconvertido en autor de novelas históricas, entre ellas una celebrada reconstrucción de la batalla de las Termópilas.

Es una descripción que seguramente pueda aplicarse a Aï Khanum, fundada en el siglo IV antes de Cristo y destruida por guerreros nómadas 200 años después. La ciudad, de 1,8 kilómetros de largo por 1,5 de ancho, estaba situada en un lugar estratégico, entre los ríos Oxo (Amu Daria) y su afluente afgano, el Kokcha, y ofrecía unas defensas naturales extraordinarias. Tenía su gimnasio, su ágora, sus templos, su teatro -comparable al de Epidauro-, sus cultos y sus divinidades. "Los dioses griegos recibieron el culto de los nuevos colonos", explica Robin Lane Fox en El mundo clásico. La epopeya de Grecia y Roma en un pasaje en el que pone como ejemplo a Aï Khanum de la potencia sin fronteras de la cultura que los ejércitos de Alejandro arrastraron desde las orillas del Mediterráneo. El tiempo borró lentamente las huellas helenísticas, aunque algunas investigaciones han descubierto poblaciones de origen griego en los confines del Hindu Kush y de los Pamires. Sin embargo, quizás la mayor desgracia que haya sufrido Aï Khanum es haber sido despertada, tras 22 siglos entre la arena, poco antes de que, con la invasión soviética de 1979, Afganistán se hundiese en una era de guerras.

Fundada en 1922, la Delegación Arqueológica Francesa en Afganistán (DAFA) escarbó en uno de los terrenos más ricos arqueológicamente del planeta, donde las civilizaciones y las culturas se fundieron a lo largo de los siglos. Pero Afganistán no era un lugar sencillo y los miembros de la DAFA evitaron trabajar cerca de las conflictivas fronteras del país. Sin embargo, todo cambió cuando el monarca Zaher Shah tropezó durante una cacería en los confines de su reino con un capitel helénico, que permitió localizar el emplazamiento perdido de Aï Khanum (la Dama de la Luna en uzbeco). "Es la ciudad griega que llevaban buscando desde que llegaron a Afganistán", escribe Françoise Olivier-Utard en su historia de la DAFA, Politique et archéologie. Histoire de la Délégation archéologique française en Afganistán. "Cuando los arqueólogos franceses llegaron en 1965, se presentaron desprovistos de toda referencia sobre el sitio que iban a excavar y las analogías para comparar cada hallazgo se encontraban a varios miles de kilómetros de distancia, en el mundo mediterráneo y en Oriente Próximo", ha escrito Paul Bernard, quien, como responsable de la DAFA, dirigió los trabajos en Aï Khanum. Con la invasión soviética, la misión francesa se cerró y la ciudad quedó a merced de algo mucho peor que el viento y el olvido.

Bernard sigue creyendo que "las ruinas de Aï Khanum esperan para ofrecer una segunda oportunidad a los investigadores". Sin embargo, sobre el terreno, la situación no invita al optimismo. En el invierno de 2001, cuando después del 11-S los guerrilleros de la Alianza del Norte lanzaron con ayuda estadounidense una ofensiva contra los talibanes que acabaría por derribar al régimen de fanáticos islamistas, Aï Khanum, por su posición estratégica, se encontraba en plena línea de frente. Los intercambios de artillería eran constantes, mientras los B52 machacaban las posiciones talibanes. Pero las bombas sobre uno de los terrenos arqueológicos más importantes de Asia eran lo de menos: durante las tres décadas de guerras que ha padecido Afganistán las ruinas griegas habían sido totalmente saqueadas y nadie sabe lo que se ha perdido para siempre.

La DAFA ha regresado y, aunque todavía no ha vuelto a excavar Aï Khanum, está entre sus planes y ya está trabajando en Balj. Todo es posible. Quitando a los señores de la guerra, los contrabandistas, los traficantes de opio y armas, los asaltadores de caminos, los campos de minas, las bombas sin explotar y los brotes ocasionales de malaria, Aï Khanum está situada en una de las zonas más tranquilas de Afganistán, apenas tocada por la insurgencia talibán. "Siempre nos queda la esperanza de que hayan sobrevivido restos importantes, sobre todo en los alrededores de la ciudad o incluso que aparezca otra urbe intacta", explica Holt. "Hay cosas, como el oro de Bactria, que se creían perdidas y reaparecieron tras la caída de los talibanes", explica Pierre Cambon, conservador jefe del Museo Guimet de París y experto en arte afgano. "No podemos olvidar que hay muchos espacios inexplorados, que la arqueología afgana sólo tiene 60 años y que está casi todo por hacer", agrega Cambon, cuyo museo ofreció el año pasado una increíble exposición de tesoros recuperados, de historia que se creía perdida.

La campaña afgana. Steven Pressfield. Militaria. Barcelona, 2008. 350 páginas. 17,90 euros.

Fuente: Guillermo Altares / El País.com, 16 de febrero de 2008

-

Alejandros

Numerosos libros sobre el rey macedonio confluyen en las librerías españolas. Son retratos múltiples y muy diferentes que confirman la fascinación por un mito inagotable, lleno de lecturas y matices, que "representa la inquietud del espíritu humano".

No es fácil, a tanta distancia y tras tanto mito y rumor legendario, aceptar una única imagen de Alejandro; múltiples son los retratos y divergentes las interpretaciones. Lo eran entre los autores antiguos, lo son aún más entre los modernos. Como destaca Cartledge, late tras los fulgores de su biografía un persistente enigma: "¿Qué clase de hombre era, en la medida en que era un hombre (y no un dios o un héroe)? ¿Era el sensato Alejandro de Ulrich Wilcken?, ¿el caballeresco y visionario Alejandro de William Woodthorpe Tarn?, ¿el titánico y hitleriano Alejandro de Fritz Schachermeyr?, ¿el homérico héroe de Robin Lane Fox? ¿o el amoral y pragmático sin escrúpulos Alejandro de Ernst Badian y Brian Bosworth? ¿O no era ninguno de ellos, o algo de todos, o de algunos de estos? Faites vos jeux, mesdames et messieurs".

Las más antiguas biografías de Alejandro llegan desde tres o cuatro siglos después de su muerte. Y ya entonces se mezclaba la historia y la leyenda. Lane Fox lo presenta como el último héroe clásico, joven y homérico, émulo de Aquiles y de Heracles, ansioso por alcanzar los confines del mundo. Sin un perfil romántico y sin ningún gran ideal filantrópico, el Alejandro de Paul Cartledge es un fogoso caudillo de desenfrenada ambición.

Abundan las ficciones novelescas modernas sobre Alejandro. Ahora vuelve a novelarla con ágil prosa José Ángel Mañas en 'El secreto del oráculo'

Sería fácil, y superfluo, añadir nombres a la lista. Pero, simplificando mucho la cuestión, se pueden distinguir dos tendencias: la apologética de quienes magnifican la juvenil figura del conquistador macedonio como el inspirado y audaz creador de un nuevo mundo, un imperio universal de amplios horizontes, y otra, más rigurosa y escéptica, que destaca los terribles costes humanos de la conquista del imperio y la ambición tiránica y el talante a la postre despótico del monarca macedonio. En esa línea, estudiosos más críticos (Badian, Bosworth, A. R. Burn, Peter Green, Roger Caratini, etcétera) reconocen el genio militar de Alejandro, pero discuten su magnánimo carácter y su perspectiva política. (Y no falta algún extremista que lo trata de alcohólico belicoso o paranoico con fortuna). La biografía de Lane Fox, en cambio, se sitúa claramente en la de los admiradores sin reserva del gran conquistador como héroe romántico, impulsado por su pothos, su anhelo infinito, línea que viene del prusiano Johann G. Droysen (1833), y que se continúa con libros espléndidos como los de William Woodthorpe Tarn (1979) y Nicholas G. Hammond (1989).

El texto de Lane Fox (1973) presenta a Alejandro como el último héroe clásico, joven y homérico, émulo de Aquiles y de Heracles, un combatiente de increíble audacia siempre en primera línea y a la par un estratego genial, y un explorador ansioso por alcanzar los confines del mundo. Con vibrante estilo, la narración sigue su itinerario y describe sus gestas, comentando los textos con agudeza y describiendo con gran precisión tanto las grandes batallas como los paisajes del itinerario alejandrino. Como, por ejemplo, la marcha por el desierto libio hacia el oasis de Siwa o el paso del escarpado Hindu Kush. Tiene un cierto aire de Heródoto cuando nos habla de las nuevas plantas y los pueblos exóticos, o de los usos bélicos de los elefantes, la nueva arma de guerra en el camino a la India. Examina críticamente todos los testimonios históricos y evoca muy bien los datos geográficos, y recuerda a otros viajeros por tierras asiáticas. Por su vivaz narración y su riqueza de detalles esta biografía conserva aún, treinta años después, todo su juvenil encanto, y sugiere por qué Oliver Stone tuvo a Lane Fox como asesor en su filme de aire épico. Las precisas notas finales acreditan su sólida erudición.

Paul Cartledge se distancia del tono novelesco de Lane Fox e intenta lograr un equilibrio crítico entre las dos líneas mencionadas. Sin un perfil romántico y sin ningún gran ideal filantrópico, su Alejandro es un fogoso caudillo macedonio de desenfrenada ambición, atento a su gloria personal, amante del poder absoluto, desdeñoso de los griegos, arrogante y audaz con exceso, despiadado o generoso según sus conveniencias, y un genio indiscutible de la guerra (tanto en las grandes batallas como en los asedios más arduos), invicto por su buena fortuna. Con el pretexto de vengar a los griegos atacó a los persas, se libró pronto de quienes se oponían a sus planes y se convirtió en el heredero del trono persa con toda su pompa asiática, reclamando para sí honores divinos. Su muerte en Babilonia truncó su meteórica gloria. Luego lo envolvió la leyenda, que mitificaba su figura en un mundo que él conquistó para el helenismo a través de nuevas ciudades. Paul Cartledge, catedrático en Cambridge, ha escrito un texto perspicaz y ameno, y no sólo para lectores académicos, atento a los recientes datos arqueológicos y a los estudios últimos, con fina crítica y un estilo brillante. (Esos méritos tiene también su reciente Termópilas, Ariel, 2007).

Las crónicas cercanas y los relatos de quienes lo conocieron y siguieron se nos han perdido. Las más antiguas biografías de Alejandro llegan desde tres o cuatro siglos después de su muerte. Y ya entonces se mezclaba la historia y la leyenda. De modo que muchos autores actuales prefieren hablar también del mito de Alejandro cuando enfocan su biografía. Valgan como ejemplos el libro de Claude Mossé, Alejandro Magno. El destino de un mito (Espasa Calpe, 1994), o el de Antonio Guzmán Guerra y Francisco Javier Gómez Espelosín, Alejandro Magno, de la historia al mito (Alianza, 1997). No sorprende que una figura tan extraordinaria, un héroe que a los veinte años era rey de Macedonia y a los treinta llegó invencible hasta el Indo tras conquistar un inmenso imperio, y apenas tres años después murió de pronto en Babilonia, y tuvo tumba y templo como un dios en Alejandría, diera lugar no sólo a diversos relatos históricos, sino a un montón de fantásticas leyendas. A su ansia de gloria le faltó un Homero, pero chispas de su esplendor prendieron en el mito popular. De todo ese largo conjunto de relatos en torno a Alejandro y su saga legendaria se ocupa el reciente libro de Gómez Espelosín, que analiza la imagen y las gestas del gran macedonio desde los textos antiguos a los ecos modernos en las novelas y en el cine. Lo hace con su habitual rigor crítico y amena prosa, en diez sugerentes capítulos, seguidos de notas de bibliografía claras y actualizadas. Los libros sobre Alejandro suelen concluir con un capítulo sobre sus leyendas y su legado. Éste es, en mi opinión, el más completo en su panorámica y el que mejor recoge los últimos estudios.

El libro de Nicholas J. Saunders se titula en inglés Alexander's tomb y trata sólo de ese tema: la tumba de Alejandro. Pero lo hace con una magnífica y completa perspectiva, desde su comienzo, que evoca la muerte del gran monarca en Babilonia, las disputas por su féretro y el traslado de su cadáver a Menfis y luego a Alejandría por un audaz golpe de mano de Tolomeo, y la erección allí de su fastuosa tumba hasta la misteriosa desaparición de cuerpo y tumba seis siglos después. Nada queda del fastuoso mausoleo (Sema) que albergaba su cuerpo momificado, envuelto en purpúreo manto y ataúd de oro, que fue meta de peregrinación para sus admiradores durante siglos -allí lo visitaron César, Augusto, Adriano y Caracalla-. Muchos lo han buscado en el subsuelo y las ruinas de la ciudad en vano. Ninguno de los que lo visitaron lo describe, pero acaso dejó sus reflejos en los redondos mausoleos romanos de Augusto y de Adriano. Fue emblema de Alejandría y su más oscuro misterio. Desapareció por los mismos años en que, a sugerencias de Constantino, los cristianos encontraban el sepulcro de Cristo en Jerusalén. Extraña coincidencia. "Decidme, ¿dónde está la tumba de Alejandro?", clamaba, con júbilo, el pío Juan Crisóstomo a fines del siglo IV. ¿Quién se llevó su momia? ¿La albergó algún tiempo el sepulcro de Nectanebo II? La historia que cuenta Saunders, y cuenta muy bien, es interesantísima, y se deja leer como un estupendo texto novelesco. Relata con detalle periodístico los más recientes intentos arqueológicos de hallar el famoso sepulcro -en el oasis de Siwa o en Macedonia-, todos ellos fracasados. Un afán quimérico sigue flotando en esa búsqueda peregrina. Aún persiste el empeño, tal vez porque, escribe Saunders, "tanto muerto como vivo, Alejandro representa la inquietud del espíritu humano". En su aspecto más heroico, como lo supo el mito.

Abundan las ficciones novelescas modernas sobre Alejandro. (Las más notables pueden verse bien comentadas por Gómez Espelosín). Novelas como las de Klaus Mann, Mary Renault, Valerio Manfredi, Gisbert Haefs han recreado con sus luces y sombras, y con notable éxito, su fascinante y heroica figura. Ahora vuelve a novelarla con ágil prosa José Ángel Mañas en El secreto del oráculo (Destino, 2007).

En fin, las novelas históricas prolongan una tradición de muchos siglos. Recontar las hazañas y el destino trágico del héroe que quiso ser un último dios es una tentación de lejanos precursores. Recordemos no sólo al pintoresco Pseudo Calístenes, que cinco siglos después de su muerte escribió la primera Novela de Alejandro, de inigualable éxito, sino, como más próximo, al estupendo poeta castellano de nuestro Libro de Alexandre, redactado a comienzos del siglo XIII, por las mismas fechas en que en Persia el gran poeta Nizami componía el más extenso libro de igual título: el Iskandarname. El rastro histórico y mítico de Alejandro, probado está, aún nos fascina.

Alejandro Magno. Conquistador del mundo. Robin Lane Fox. Traducción de Maite Solana. Acantilado. Barcelona, 2007. 956 páginas. 29 euros.

Alejandro Magno. Traducción de David León Gómez

La leyenda de Alejandro. Mito, historiografía y propaganda.

Alejandro Magno. El destino final de un héroe. Traducción de Emma Fontdevila. Barcelona

Borja Antela Bernárdez. Santiago de Compostela.

Claude Mossé. Traducción de Margarita Sáenz: la búsqueda de un pasado desconocido. Paul Cartledge. Ariel. Barcelona, 2008. 397 páginas. 23,90 euros.

Francisco Javier Gómez Espelosín. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 2007. 424 páginas. 25 euros.

Nicholas J. Saunders. Zenith/Planeta. 2007. 357 páginas. 19 euros.

Alexandre Magno e Atenas. Universidad de Santiago. 2005. 349 páginas. 20 euros.

Alejandro Magno. El destino de un mito. Espasa Calpe. Madrid, 2004. 284 páginas. 26,25 euros.

El secreto del oráculo. José Ángel Mañas. Destino. Barcelona, 2007. 619 páginas. 22 euros.

Fuente: Carlos García Gual / El País.com, 16 de febrero de 2008

-

Artículos relacionados en Terrae Antiqvae sobre Alejandro Magno:

Vida de Alejandro. Plutarco

Filipo II de Macedonia

Olimpia de Épiro (375-315 a.C.), esposa y madre de dioses

La Naturaleza ayudó a Alejandro Magno a conquistar la isla de Tiro

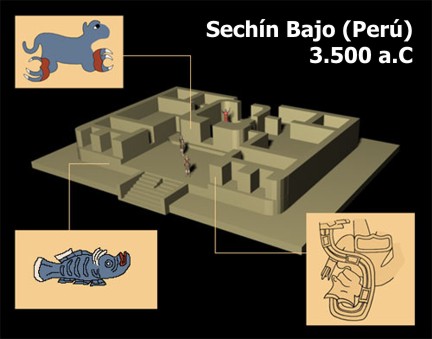

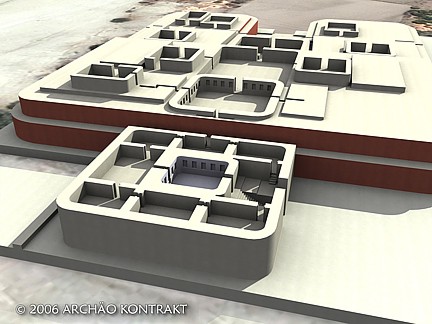

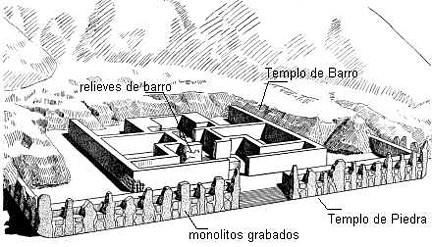

"Antes del hallazgo de la plaza circular hundida se sabía que las estructuras más antiguas halladas en el Perú estaban en la playa Huaynuna, al norte de la bahía de Tortugas, también en Casma. Allí los esposos Pozorski hallaron un pequeño templo que era de fines del Arcaico precerámico (entre los 4.000 y los 3.600 años de antigüedad). Sin embargo, los hallazgos realizados en Sechín Bajo, especialmente el de la plaza circular hundida, han demostrado que hay restos de hasta 5.500 años", indicó Fuchs.

"Antes del hallazgo de la plaza circular hundida se sabía que las estructuras más antiguas halladas en el Perú estaban en la playa Huaynuna, al norte de la bahía de Tortugas, también en Casma. Allí los esposos Pozorski hallaron un pequeño templo que era de fines del Arcaico precerámico (entre los 4.000 y los 3.600 años de antigüedad). Sin embargo, los hallazgos realizados en Sechín Bajo, especialmente el de la plaza circular hundida, han demostrado que hay restos de hasta 5.500 años", indicó Fuchs.

Polibio (200-118 a.C.), nació en Megalópolis, Grecia, y fue un historiador griego. Como miembro de la clase gobernante, Polibio tuvo la oportunidad de conocer de primera mano los asuntos políticos y militares de su época. Su carrera política estuvo dedicada durante largo tiempo a conservar la independencia de la Liga Aquea. Se inició como embajador, junto con Licortas (su padre) y Arato el Joven en la malograda embajada a Ptolomeo V Epífanes. Luego fue elegido hiparca de la liga para el período 169/168 a.C. Como principal representante de la política de neutralidad en la guerra entre Roma y Perseo de Macedonia, atrajo sobre sí las sospechas de los romanos, siendo uno de los 1.000 nobles aqueos transportados en el 166 a.C. a Roma como rehenes, lugar donde permaneció retenido durante diecisiete años.

Polibio (200-118 a.C.), nació en Megalópolis, Grecia, y fue un historiador griego. Como miembro de la clase gobernante, Polibio tuvo la oportunidad de conocer de primera mano los asuntos políticos y militares de su época. Su carrera política estuvo dedicada durante largo tiempo a conservar la independencia de la Liga Aquea. Se inició como embajador, junto con Licortas (su padre) y Arato el Joven en la malograda embajada a Ptolomeo V Epífanes. Luego fue elegido hiparca de la liga para el período 169/168 a.C. Como principal representante de la política de neutralidad en la guerra entre Roma y Perseo de Macedonia, atrajo sobre sí las sospechas de los romanos, siendo uno de los 1.000 nobles aqueos transportados en el 166 a.C. a Roma como rehenes, lugar donde permaneció retenido durante diecisiete años.